一、海工学院学术大讲坛第二期顺利举行

2021年5月7日上午,海洋工程装备学院学术大讲坛第二期在海工楼117会议室顺利举行。参加本期论坛的有海工学院部分相关专业教师、研究生以及港口航道与海岸工程部分本科生约40余人。海工学院赵西增院长主持了本次论坛。

机器学习和深度学习在物理和工程等领域已有广泛的应用,也是近年来的研究热点。本期讲坛中,浙江大学海洋学院博士生叶洲腾,做了题为《机器学习简介》的汇报。结合课题组研究内容,叶博士对对机器学习做了深入浅出的讲解。

浙江海洋大学博士生谢玉林做了题为《深度学习在计算流体力学及海洋工程智能决策中的应用》的报告。在基于物理神经网络的流场求解及反演、基于深度学习+实验数据的流场重构、基于循环神经网络的海况预报、基于深度强化学习的智能决策及参数优化等方面进行了深入的介绍,并提出了一种基于深度强化学习的智能防波堤设想。

本次学术大讲坛采用线上与线下相结合的形式,腾讯会议(ID:594307441)同步进行,与会师生反响良好,进一步增进了师生对于深度学习互动理解,浓厚了师生学习学术氛围。

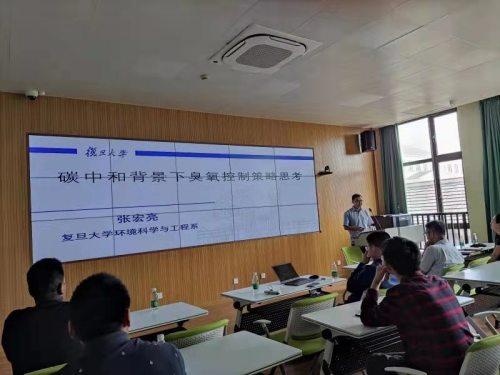

二、石化环境学院第三期石化环境论坛暨大气污染监测与防治技术研讨会顺利举行

5月12日下午,石油化工与环境学院在浙江海洋大学新教学楼召开了第三期石化环境论坛暨大气污染监测与防治技术研讨会。本次研讨会特别邀请到了浙江大学刘丹彤研究员、复旦大学张宏亮教授和浙江工业大学庞小兵教授作为主讲嘉宾,三位专家围绕大气污染监测与防治技术做了精彩报告,石油化工与环境学院环境专业师生参加了研讨会,研讨会由学院院长竺柏康教授主持。

浙江大学刘丹彤研究员作了题为“以舟山为例研究东海沿岸混合船舶排放特征”的报告。刘丹彤研究员结合舟山市地域特点,对本地船舶数量、运输量、污染物量、排放成分、特点等进行了分析,形成了船舶污染物排放清单,重点介绍了排放清单的检测及分析手段。

复旦大学张宏亮教授结合时代热点,从当今大气污染物治理现状,臭氧治理根本途径和治理难度等方面为大家作了“碳中和背景下臭氧防治思考”的报告。张教授的学术观点独特、研究角度新颖,引起了大家积极反响,张教授对现场同学就利用氟利昂进行臭氧防治的问题进行了讲解。

浙江工业大学庞小兵教授从实际运用角度出发为大家做了“工业园区立体监测技术的研究”的报告。庞教授详细介绍了大气污染物立体监测体系构建所涉及的微型空气质量站、工业磁质谱仪、VOCs走航监测车、无人机等相关设备,鼓励现场老师与同学们敢于使用仪器,将外国品牌仪器国有化、国产化,打造中国自己的实验仪器。

三、国家工程中心“东海论渔”学术论坛第三期顺利举办

2021年5月14日下午,国家工程中心“东海论渔”学术论坛第三期在中心210报告厅顺利举行。本期学术论坛由种质种苗团队负责人吕振明教授做了题为“基于比较基因组学的鲽形目鱼类起源及独特体轴形成机制的研究”的学术报告。

鲽形目鱼类(俗称比目鱼)是地球上体型最为独特的鱼类之一,在漫长的底栖适应过程中,鲽形目鱼类逐步演化出了扁平且不对称的体型结构,以更好的适应底栖生活。然而,自达尔文时代起,关于鲽形目鱼类的起源演化以及鲽形目鱼类通过何种机制逐步进化出如此独特的体轴特征等问题一直困扰至今。本报告从自然选择之困——鲽形目鱼类起源之谜、基于基因组进化分析的鲽形目鱼类的起源、自然选择对鲽形目鱼类起源与进化的驱动及鲽形目鱼类独特体轴形成的分子机制四部分系统地对鲽形目鱼类底栖适应生活进行了详细的讲解,澄清了鲽形目鱼类起源及其独特体型的形成机制。报告中吕振明教授也介绍了本研究中遇到的困难以及本团队下一步工作计划。

四、广东大学李承勇教授、中国海洋大学林霄沛教授来我校海科学院报告交流

5月17日下午海洋科学与技术学院邀请广东海洋大学李承勇教授做了题为“海洋微塑料检测新方法及生态效应研究”的讲座报告,介绍了基于荧光染色、增强拉曼光谱检测海洋微塑料的新方法研究,以及如何开展微塑料对红树林、珊瑚礁的生态效应研究,探讨微塑料对人体健康的潜在影响。

5月20日下午海洋科学与技术学院邀请中国海洋大学林霄沛教授做了题为“西洋翻转流的驱动机理与变异”的讲座报告,针对大西洋翻转流(AMOC)的驱动机制及其变异的气候效应,进行了回顾和展望,提出了在年代际以上的时间尺度上,AMOC的变异不仅受盐度调控,也受到温度调控;在年代际以内的时间尺度,风场的作用不可忽视;AMOC年代际变化可以通过跨海盆的作用影响太平洋乃至全球气候变化。

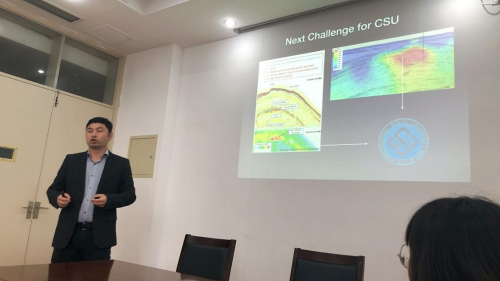

五、六、中南大学郭振威教授来我校信息学院报告交流

5月18日下午,中南大学郭振威副教授应邀来我校信息学院进行学术交流,并做了题为“海洋电磁勘探简介”的学术报告,我院杨堃教授团队成员、部分计算机科学技术和电子信息工程专业的学生参加本次讲座。

郭教授在讲座中,介绍了海洋矿产资源在我国未来科技和经济发展的重要地位,地球物理在海洋油气资源,矿产资源和可燃冰资源勘探中的作用,指出海洋电磁勘探是未来海洋资源勘探的重要手段之一。

讲座回顾了国内外电磁勘探的发展历程,介绍中南大学在海洋勘探装备近20年的发展情况。讲座的最后,郭教授号召有志青年投入到海洋勘探科学研究工作中。

郭教授是中南大学博士生导师,从事海洋地球物理、金属矿产勘探研究工作。曾在挪威国家能源公司从事多年的海洋油气勘探研究工作,获得教育部科技进步奖一等奖等省部奖4项,主持国家自然科学基金面上项目等科研项目7项,出版中英文学术专著各1部,发表重要学术论文30余篇,担任SEG中国指导委员会委员和期刊《Journal of Applied Geophysics》Lead Guest Editor,是我国海洋电磁勘探领域的资深专家。

六、自然资源部第二海洋研究所王云涛副研究员来我校海工学院报告交流

2021年5月20日下午,海洋工程装备学院学术大讲坛第三期在海工楼117会议室进行。参加本期论坛的有海工学院港口航道与海岸工程专业部分师生约二十余人。海工学院赵西增院长主持了本次论坛。

自然资源部第二海洋研究所卫星海洋环境动力学国家重点实验室王云涛副研究员作了题为《海洋温度锋面的时空特征及对海洋生态系统的影响》的报告,以碳达峰和碳中和的背景引出了海洋生产力,深入浅出地讲述了什么是海洋锋面,全球海洋锋面的关系,海洋锋面与叶绿素的关系,海洋锋面的动力机制等。此外,王老师还向参会者介绍了前段时间阿里巴巴在杭州举办的NGO活动过程。

讲座现场,王云涛副研究员结合自己的研究方向,对师生的提问做出了解答和讨论。

七、浙江健新原力制药有限公司首席科学家卫颖飞来我校食药学院报告交流

2021年5月28日,浙江健新原力制药有限公司的一行人员至我校食药学院进行讲座,期间该企业首席科学家卫颖飞通过介绍自己五十多岁后暂停工作参加邮轮上的海洋大学的见闻,表达要突破自我,不断学习,完善自己,读万卷书,行万里路。通过自己帆船航行三个月的经历,表达要敬畏自然,享受孤独的感悟,让学生受益匪浅。随后总裁李玉玲介绍了疫情后生物医药产业的发展方向和前景及对人才的需求。

讲座结束后学院领导及药学系老师与健新原力一行人员进行交流座谈,主要针对产学研合作新模式进行探讨,包括企业接纳学生实习、毕业论文、就业,建立实习基地,安排教师半年到一年的企业实训;学校安排企业专家上课,讲座或者研究生兼职导师等事项,共同促进学校药学专业的进步。